上海进出口代理公司 甲板货投保一切险,货损发生后保险公司拒赔,有法律依据吗?

问:我司是一家主要生产净水器的制造型企业,最近几年外贸订单增长较快。由于订单中贸易术语约定CIF上海比较多,我们一般通过保险经纪公司向保险公司投保一切险,最大限度保障货物在国际运输途中的安全。今年8月,有票订单走海运,我们根据提单信息及时投保并缴纳了保费,保险经纪公司也转交了保险公司签发的一切险保单。不料,集装箱在海上遭遇了风浪,产生了约人民币100万元的货损。我们向保险公司报案并提交材料后,保险公司居然拒赔,理由是该集装箱是装载在甲板上的,不属于一切险的保险范围。但经过了解,我们在投保时已经将提单确认件(正面写明“货物装载于舱面”)交给保险经纪公司,为何保险公司仍然以超出保险范围拒赔,货物的损失怎么办?

答贵司首先需要充分理解一切险和特别附加险的保险范围。

一切险是海洋运输货物保险的主要险别之一,它除了承保“平安险”和“水渍险”的各项责任(即自然灾害所致全部或部分损失)外,还负责承保货物在运输途中由于外来原因所致全部或部分损失。外来原因通常所致的损失有:偷窃、提货不着、淡水、雨淋、短量、混杂、玷污、渗漏、碰损、破碎、串味、受潮受热、钩损、包装破裂、锈损等。

但是,特别附加险是以导致货损的某些特殊风险作为承保对象的,它不包括在一切险范围,不论被保险人投保任何基本险,要想获取保险人对特殊情况下货物运输的保险保障,必须与保险人特别约定,经保险人特别同意。否则,保险人对此不承担保险责任。

而舱面货物险就是其中一个特别附加险。该附加险承保装载于舱面的货物被抛弃或海浪冲击落水所致的损失。一般来讲,保险人确定货物运输保险的责任范围和厘定保险费时,是以舱内装载运输为基础的。但有些货物因体积大或有毒性或有污染性或根据航运习惯必须装载于舱面,为对这类货物的损失提供保险保障,可以加保舱面货物险。加保该附加险后,保险人除了按基本险责任范围承担保险责任外,还要依舱面货物险对舱面货物被抛弃或风浪冲击落水的损失予以赔偿。

也就是说,甲板货在运输途中比舱内货的风险更大,如果保险公司在签发保单时知晓该情况,一般会建议投保人加保舱面货物险,并加收保费。本案中,贵司虽然在投保时告知保险经纪公司甲板货的事实,但最终并未加保。那么,应如何界定各方的责任?

第一,投保人有主动告知义务。我国《海商法》第222条规定:投保人(被保险人)的如实告知义务之履行不以保险人的询问为前提,无论保险人是否询问,除非保险人已知或者应知,投保人(被保险人)应当将有关保险的重要情况“主动”告知保险人。贵司作为投保人,已经依法履行了主动告知义务。但是,如上所述,特别附加险不包含在一切险的范围内,须经保险人特别同意,故贵司在事先得知货物装载于甲板的情况下,最好主动提出加保舱面货物险,才能让保险覆盖全部风险。

第二,保险经纪公司也有告知义务。保险经纪公司作为代理人,收到投保人的提单后应当将重要信息转告保险人,若未告知导致保险人在签发保单时并不知情,那么,保险经纪公司应当承担相应责任。

第三,保险公司有提示义务。保险公司在投保人主动披露甲板货的重要情况下,应当提示所有风险,并出具保险方案。否则,投保人会认为其一切险的保险方案已经涵盖所有风险,无需加保舱面货物险。

公司代位求偿案件中货代是否需要承担赔偿责任?

问:我司是一家货代企业,主要业务是为委托人办理报关、订舱等货物进出口相关事宜。但现在有一家保险公司,称我司一委托人的货物在出口运输过程中发生货损,该保险公司赔付后享有代位求偿权,会随时起诉涉案货物的承运人即我司和签发提单的船公司请求赔偿。请问律师:货代仅仅操作单证,并不实际运输货物,在保险公司的代位求偿案件中是否需要承担运输途中货损的赔偿责任?

答:保险代位求偿权又称保险代位权,是指当保险标的遭受保险事故造成的损失,依法应由第三者承担赔偿责任时,保险公司自支付保险赔偿金之日起,在赔偿金额的限度内,相应地取得向第三者请求赔偿的权利。本案中,贵司的委托人向保险公司投保了货物运输险,其在运输途中发生的货损理应由保险公司赔偿,那么保险公司理赔后代位求偿的对象即货损的责任人,也就是涉案货物的承运人。因此,货代企业是否需要承担赔偿责任主要看其法律地位,如果被认定为委托人的代理人,则仅需对单证负责,如果被认定为承运人,那么必须对货损负责。

《最高人民法院关于审理海上货运代理纠纷案件若干问题的规定》第三条:“人民法院应根据书面合同约定的权利义务的性质,并综合考虑货运代理企业取得报酬的名义和方式、开具发票的种类和收费项目、当事人之间的交易习惯以及合同实际履行的其他情况,认定海上货运代理合同关系是否成立。” 第四条:“货运代理企业在处理海上货运代理事务过程中以自己的名义签发提单、海运单或者其他运输单证,委托人据此主张货运代理企业承担承运人责任的,人民法院应予支持。货运代理企业以承运人代理人名义签发提单、海运单或者其他运输单证,但不能证明取得承运人授权,委托人据此主张货运代理企业承担承运人责任的,人民法院应予支持。”结合上述司法解释的规定,货代企业法律地位的确定应当从以下四个要素综合分析:

第一,是否签发或代为签发提单及其他运输单证。如果签发无船承运人提单、空运单、内陆运输运单及多式联运提单等运输单证的,与委托人之间形成了运输合同关系,一般会被认定为承运人。另外,代为签发单证的货代必须取得承运人的明确授权,否则也需要承担承运人的责任。

第二,书面合同约定的内容。合同名称并不能定性,《货运代理合同》往往约定了货代作为承运人的权利义务,例如:“货代企业承诺将货物安全及时运抵目的地,否则赔偿一切损失。”这样的表述意味着货代企业必须承担承运人的义务与责任。

第三,开具发票的种类和收费项目。承运人一般收取运费、包干费,而货代一般收取代理费,并代收代付运费。

第四,当事人之间的交易习惯。在上述要素难以判断的情况下,法官通常还会结合委托人与货代企业之前的交易习惯来判断其法律地位。

综上,贵司若想今后避免在保险公司的代位求偿案件中承担赔偿责任,应当从各个方面明确自身的代理人地位,例如:尽量不要签发运输单证、合同约定代理人的权利义务及责任、开具代理费发票、代收代付运费等等。

海上货物运输合同纠纷案例分享

为充分发挥法院在海洋强国建设中的司法保障和服务职能,营造良好的海洋司法环境,最高人民法院发布了10大海事审判典型案例,值得外贸货代企业借鉴学习。

以下为10大海事审判典型案例之:

招商局物流集团(天津)有限公司与以星综合航运有限公司、合肥索尔特化工有限公司海上货物运输合同纠纷案

【基本案情】

以色列以星航运公司与我国招商物流公司签订的订舱协议约定,招商物流公司委托以星航运公司作为其在天津的进出口货物运输承运人;若货物在目的港无人提取,招商物流公司将与托运人对因此给以星航运公司所造成的一切责任、后果和费用承担连带责任。

2014年8月,招商物流公司委托以星航运公司将一个20尺集装箱货物从天津新港运至乌克兰敖德萨港。以星航运公司签发了托运人为索尔特公司的指示提单,提单载明了集装箱的免费使用期与超期收费标准。货物到港后,一直没有收货人持正本提单提货。后货物在目的港被销毁,以星航运公司为此支付了目的港产生的销毁费用、堆存费、装卸费等。

以星航运公司提起本案诉讼,请求判令招商物流公司、索尔特公司连带赔偿其目的港各项费用及集装箱超期使用费等经济损失20310美元及利息。案件审理中,以星航运公司与招商物流公司均主张适用中国法律处理本案合同争议。

【裁判结果】

天津海事法院一审判令招商物流公司赔偿以星航运公司在目的港支付的货物处置费用及按照购置成本基础计算的集装箱超期使用费共计66152.52元人民币及利息,驳回以星航运公司的其他诉讼请求。招商物流公司不服一审判决,提起上诉。

天津市高级人民法院二审认为:涉案提单系以星航运公司基于招商物流公司按照订舱协议提出的订舱要求所签发,虽提单记载托运人并非招商物流公司,但以星航运公司仍有权按照由订舱所形成的运输合同法律关系向订舱的托运人主张权利,当货物在目的港无人提货时,以星航运公司有权向合同相对方招商物流公司主张相应权利。

承运人留置货物仅为其主张债权的方式之一,不留置货物并不影响承运人向托运人主张相关费用的权利。就货物销毁费用、堆存费、装卸费等损失,以星航运公司提交的在乌克兰目的港形成的相关证据经过公证认证,可相互印证。遂判决驳回上诉,维持原判。二审终审后,招商物流公司主动履行了判决确定的义务。

【典型意义】

本案系一起发生在“一带一路”沿线国家,因目的港无人提货引起的海上货物运输合同纠纷。具有以下典型意义:

一是明确了目的港无人提货给承运人造成损失的责任主体。在卸货港无人提取货物的情况下,承运人有权基于海上货物运输合同关系,向合同相对方托运人主张相应权利。

二是明确了海商法第八十七条、第八十八条规定的承运人留置权并非其向托运人索赔的前置条件。留置货物仅为承运人主张债权的方式之一,承运人不留置货物并不影响其向托运人主张相关费用的权利。

三是不把公证认证作为判断域外证据证明力的唯一标准,而是结合具体案情、域外证据种类、待证事实、可否与其他证据相互印证等因素,运用经验法则与逻辑推理,对域外证据进行综合认定,充分展示了“一带一路”建设背景下人民法院涉外商事海事审判的应有水平。

水上货物运输保险代位求偿案件之 时效起算点及期间

一、本文所指水上货物运输的分类

本文所指水上货物运输,包括:

1.我国港口与外国港口之间的国际海上货物运输;

2.我国港口之间(包括沿海、海江之间)的沿海货物运输;

3.我国港口之间的内河货物运输。本文所指水上货物运输不包括以航次租船方式进行的水上货物运输。

二、《海商法》在水上货物运输案件中的适用情况

根据《海商法》第二条规定,国际海上货物运输适用《海商法》所有的规定;沿海货物运输适用除《海商法》第四章海上货物运输合同外的所有规定;内河运输不适用《海商法》的规定。因此,《海商法》第十三章关于时效的规定仅适用于国际海上货物运输及沿海货物运输纠纷,不适用于内河货物运输纠纷。

三、《海商法》中对诉讼时效起算点及期间的规定

《海商法》第十三章第二百五十七条规定,就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权,时效期间为一年,自承运人交付或者应当交付货物之日起算。因此,如水上货物运输为国际海上货物运输或沿海货物运输,则应根据《海商法》第二百五十七条的规定,适用一年的诉讼时效期间,并自承运人交付或者应当交付货物之日起算。

四、内河货物运输的诉讼时效

根据最高人民法院2001年做出的《关于如何确定沿海、内河货物运输赔偿请求权时效期间的批复》(下称“《关于时效的批复》”),沿海、内河货物运输应适用一年时效期间,自承运人交付或者应当交付货物之日起计算。因此,内河货物运输的诉讼时效起算点及期间与国际海上货物运输及沿海货物运输是一致的。

值得一提的是,尽管最高院在《关于时效的批复》中再次确认了沿海货物运输的诉讼时效起算点及期间,但因《海商法》第二百五十七条可以适用于沿海货物运输,该批复仅起到指引法官审判的作用,在确定沿海货物运输诉讼时效问题的时候,仍应当适用《海商法》第十三章相关规定。

五、水上货物运输保险代位求偿案件之法律适用

根据最高人民法院《涉外商事海事审判实务问答解答》(一)第176条,海上货物运输合同的保险人取得代位求偿权后,其与责任人之间的法律关系为海上货物运输的法律关系,诉讼时效也应当依照海上货物运输法律关系适用的法律确定。

因此,1.在国际海上货物运输情况下,则保险人与责任人之间应当适用《海商法》全部规定;2.在沿海货物运输情况下,则保险人与责任人之间应当适用《海商法》除第四章之外的所有规定,并应当适用《合同法》、《民法通则》及其他相关法律法规的规定调整其之间的合同或其他法律关系;3.在内河货物运输情况下,保险人与责任人之间应当适用《合同法》、《民法通则》及其他相关法律法规的规定,且应当适用最高院《关于时效的批复》。

六、最高院《保险法司法解释二》之颁布

在最高院《保险法司法解释二》颁布之前,保险人与责任人之间纠纷的诉讼时效起算点及期间完全按照基础法律关系确定,因此,无论水上货物运输的方式如何,根据上文的论述,均应当适用1年的诉讼时效期间,并自承运人交付或应当交付货物之日起算。

但2013年最高院《保险法司法解释二》颁布,其十六条规定,保险人代位求偿权的诉讼时效期间应自其取得代位求偿权之日起算。自此,保险代位求偿案件中诉讼时效的起算点成为控辩双方争议的焦点,责任人往往以《海商法》第十三章或最高院《关于时效的批复》为依据主张保险人已超过诉讼时效。而保险人则认为应当适用《保险法司法解释二》第十六条规定,诉讼时效自保险人取得代位求偿权之日起算,其并未超过诉讼时效。

七、最高院2014年关于上述时效问题的批复

最高院为解决上述问题,在2014年末做出《关于海上保险合同的保险人行使代位请求赔偿权利的诉讼时效期间起算日的批复》(下称“《关于代位求偿时效的批复》”),明确海上保险合同的保险人行使代位请求赔偿权利的诉讼时效期间起算日,应按照《海商法》第十三章规定的相关请求权之诉讼时效起算时间确定。

根据《最高人民法院关于司法解释工作的规定》第六条之规定,最高院批复属于最高院司法解释的形式之一。因最高院做出《关于代位求偿时效的批复》的时间要晚于最高院颁布《保险法司法解释二》的时间,新法优于旧法,《关于代位求偿时效的批复》的效力要高于《保险法司法解释二》,因此,如保险人与被保险人之间签订的保险合同属于《海商法》第十二章规定的海上保险合同,且《海商法》第十三章不适用时,保险人行使代位求偿权就应当受最高院《关于代位求偿时效的批复》调整,认定诉讼时效自交付或应当交付货物之日起算。

八、对水上货物运输保险代位求偿案件诉讼时效起算点及期间的梳理

1、国际海上货物运输

国际海上货物运输应适用《海商法》第十三章的规定,且保险人与被保险人之间的保险合同属于海上保险合同,应适用《关于代位求偿时效的批复》的规定,《保险法司法解释二》并无适用的空间,诉讼时效为1年,自承运人交付或者应当交付货物之日起算。

2、内河货物运输

内河货物运输的情况下,《海商法》并不适用。另因其与海上航运无关,保险人与被保险人签订的保险合同并不属于海上保险合同,因此最高院《关于代位求偿时效的批复》不可适用。在此情况下,可以适用的法律包括《关于时效的批复》,以及《保险法司法解释二》。由于《保险法司法解释二》颁布的时间晚于《关于时效的批复》,因此,应当适用《保险法司法解释二》第十六条的规定,诉讼时效自取得代位求偿权之日起算。

另因《保险法司法解释二》并未对时效期间做出任何规定,因此根据最高院《关于时效的批复》,应适用一年的诉讼时效期间。

3、沿海货物运输

上海海事法院在中国大地财产保险股份有限公司营业部与中海华东物流有限公司海上货物运输合同纠纷案中尝试对沿海货物运输的保险人代位求偿诉讼时效做出分析。该案中,大地财险为吉安集团的保险人,涉案货物由吉安集团委托中海公司进行运输,经水路自上海港运往锦州港。2012年10月26日承运人交货时发现货损,大地财险于2013年8月12日向吉安集团赔付了保险金,并取得代位求偿的权利。2014年3月31日大地财险向法院提起诉讼。

本案被告辩称本案应适用《海商法》关于诉讼时效的规定,即诉讼时效期间为一年,自承运人交付或应当交付货物之日起算。涉案货物于2012年10月26日交付收货人,原告于2014年3月31日向法院起诉,已超过诉讼时效。原告则认为本案诉讼时效应当根据《民法通则》及《保险法司法解释二》第十六条的规定,自赔付保险金之日,即2013年8月12日起算,并适用两年诉讼时效期间。

审理本案过程中,法院首先认为应根据最高院《关于时效的批复》,适用1年诉讼时效期间。再认为,根据最高院《关于代位求偿时效的批复》,如保险人与责任人的法律关系属于《海商法》调整的范围,那么保险人行使代位求偿权的诉讼时效期间应适用《海商法》第十三章规定,自承运人交付或应当交付货物之日起算;如保险人与责任人的法律关系不属于《海商法》调整范围,那么保险人行使代位求偿权的诉讼时效期间起算点就应当根据《保险法解释二》第十六条的规定,自保险人取得代位求偿权之日起算。由于本案为沿海货物运输,不受《海商法》第四章调整,因此,应适用《保险法解释二》的规定,时效自保险人取得代位求偿权之日起算。

我认为上海海事法院该判决存在两点错误。其一,本案不应适用最高院《关于时效的批复》。本案为沿海货物运输,适用《海商法》第十三章的规定,且《海商法》与最高院《关于时效的批复》相比属于上位法,应当优先适用。因此,尽管时效期间都是1年,但上海海事法院认定期间的法律依据有误。其二,本案不应适用《保险法解释二》的规定。同上,沿海货物运输尽管不受《海商法》第四章调整,但诉讼时效问题规定在《海商法》第十三章中,沿海货物运输受《海商法》第十三章的调整。因此,法院认为应当适用《保险法解释二》的规定,直接违背了法律效力位阶原则,存在严重的错误。本案诉讼时效应当根据《海商法》第二百五十七条规定,自承运人交付或应当交付货物之日起算。

九、结论

如水上货物运输属于国际货物运输或沿海货物运输,则保险人代位追偿案件应适用1年的诉讼时效期间,并自承运人交付或应当交付货物之日起算。如水上货物运输属于内河运输,则保险人代位追偿案件仍应当适用1年的诉讼时效期间,但应自保险人取得代位求偿权之日起算。

集装箱提单项下不知条款效力分析,值得外贸货代企业学习借鉴!

2018年,上海海事法院狠抓执法办案第一要务,精心打造海事审判精品,依法公正高效审结了一批具有典型意义的案件。以下为十大精品案例之:集装箱提单项下不知条款效力分析。

集装箱提单项下不知条款效力分析

提要

集装箱提单项下不知条款通常由提单正面的保留性批注和载明的“不知条款”构成,保留性批注有效的前提是承运人“没有适当的方式核对”。不知条款的效力应当结合主客观因素,在个案中具体判断。主观方面,应当判断承运人是否尽到了谨慎注意义务;客观方面,适当的核对方式不仅应从现实可行性角度考虑,还应当考察其在经济上的合理性。

案情

原告:环球斯皮德公司(Global Speed Di Guccini Bruno & C. S.A.S.)

被告:沛华运通国际物流(中国)有限公司

2016年1月,原告向案外人兆旺公司购买涉案货物,共计38包铜丝,总重为50004千克,CIF总价为155012.40美元。原告于2016年2月通过信用证方式向兆旺公司支付了上述货款。涉案货物于2016年1月8日和1月10日装箱,原告公司代表到场见证了集装箱装载情况并出具了检验声明书。根据声明书记载,涉案货物的供货商为兆旺公司,在装载集装箱过程中,允许原告公司的代表在装载的不同阶段,如空箱、装载1/4、1/2、3/4时以及装满时进行拍照,照片清晰地显示了编号和封条。货物装两个20尺集装箱,箱号为DPKU0113733(铅封号D7297205)的集装箱内装有19包铜丝,总重为25420千克。箱号为DPKU0114391(铅封号D9390162)的集装箱内装有19包铜丝,总重为25220千克。现场拍摄照片显示两个集装箱所施铅封均为蓝色。

2016年1月10日,涉案两个集装箱重箱运至实际承运人指定堆场。根据堆场陈述及重箱进场时所拍摄照片,涉案集装箱重箱进场时所施铅封为其所发放的黄色铅封。

2016年1月15日,货物在天津港装船。被告就涉案货物签发了提单,记载托运人为兆旺公司,收货人为凭原告指示,通知人为原告,起运港天津港,卸货港和交货地均为意大利热那亚,船名航次为CMA CGM VASCO DE GAMA 038FLW。货物分装在2个20尺集装箱内,箱号(铅封号)分别为DPKU0113733(D7297205)和DPKU0114391(D9390162)。其中DPKU0113733号集装箱内装有19包铜丝,重量为25420千克。DPKU0114391号集装箱内装有19包铜丝,重量为25220千克。运输期间为“CY-CY”。三份提单在“货物描述”一栏均批注“由托运人装载、点数并封箱”,并批注有“S. T. C.”(即“据称”字样)。同时提单正面注明,“上述货物明细均由托运人提供,承运人不知货物重量、体积、状况、内容或价值”。涉案货物由实际承运人澳航公司承运,澳航公司海运单载明的货物信息与提单记载一致。

货物到达目的港热那亚卸货后,原告对集装箱进行了称重,称重结果显示DPKU0114391号集装箱总重为9520千克,DPKU0113733号集装箱总重为7560千克。原告2016年3月2日提取了DPKU0114391号集装箱,同日对该集装箱及箱内货物在原告仓库进行了初步检验,参加的人员包括原告代表、热那亚海关工作人员及保险人的代表。原告3月4日提取了DPKU0113733号集装箱,3月11日对该集装箱及箱内货物进行了现场开箱检验,参加的人员包括原告、原告保险人、货物保险人以及实际承运人的代表,并进行了货物抽样。两次检验均显示两个集装箱黄色铅封完好,铅封号分别为D7297205和D9390162。两个集装箱内并无铜丝,均装满了装有碎石和粗砂的塑料袋。

原告诉称,货物系在被告承运期间被调包。即使该调包未发生在承运人责任期间,提单上载明的货物重量也构成了被告对收货人的承诺,被告未尽承运人的谨慎注意义务,未注意到集装箱的重量差异,从而在提单上批注等形式提醒收货人以避免收货人遭受欺诈损失,故应赔偿原告货物损失155012.40美元及相应利息。

被告辩称,原告诉称的损失并非发生在被告的责任期间,涉案货物的运输责任期间是堆场到堆场,是托运人自行装箱报关并从承运人处提取空箱,待装箱完成后将重箱运至承运人指定堆场,铅封的颜色在重箱交付给堆场及目的港交付时均为黄色,且铅封完好。且涉案货物是由托运人自行拖箱、装箱、封箱、报关及重箱回场给承运人指定的堆场,箱内货物的实际情况被告客观上无法核实,并在其签发的提单上进行了批注,符合航运实践。

裁判

上海海事法院经审理认为,本案系海上货物运输合同纠纷。关于涉案货损是否发生于被告的责任期间。涉案货物在运至目的港卸货之前被调包为碎石和粗砂,双方对此没有争议,原、被告在举证中都对此进行了证明。货物被调包存在两种可能,一是在承运人运输期间被调包;二是在承运人责任期间之外被调包。《海商法》第四十六条规定,承运人对集装箱装运货物的责任期间,是指从装货港接收货物时起至卸货港交付货物时止,货物处于承运人掌管之下的全部期间。在承运人责任期间,货物发生灭失或者损坏,除本节另有规定外,承运人应当负赔偿责任。本案提单记载的集装箱货物交接方式为“CY-CY”,承运人责任期间的起算点应为装货港堆场。涉案货物是整箱货运输,由托运人自行装箱、封箱并运至承运人指定堆场。集装箱铅封一经正确锁上,除非暴力破坏否则无法打开,破坏后的铅封也无法重新使用。铅封的检验和完好对于托运人、承运人、收货人之间流转、交付整箱货物具有重要的凭据作用。在案证据可以证明,承运人在接收货物时及在卸货港交付货物时,集装箱铅封为号码及条形码一致的黄色铅封,且铅封完好,未遭损坏,可证明涉案集装箱在运输途中未经私自开封。鉴于原告公司代表监装涉案集装箱装箱时,集装箱所施的是铅封号相同但条形码不同的蓝色铅封,可合理推断涉案集装箱在装箱完成后,交付给承运人指定堆场之前,就已经被拆箱并替换了铅封,箱内货物被调包应发生在此期间,而该期间不属于承运人的责任期间。

关于被告在运输合同履行过程中是否未尽承运人的谨慎注意义务,存在违约行为,并导致原告损失。首先,根据《海商法》第七十五条之规定,承运人在没有适当的方法核对提单记载的情况下,可以通过在提单上批注的方式,说明不符之处、怀疑的根据或者说明无法核对。在涉案货物由托运人自行装箱、封箱并申报的情况下,要求承运人对箱内货物的实际情况进行核对并不合理。其次,涉案集装箱的实际重量虽然与提单记载存在差异,但被告并非专业的理货或称重机构,在涉案货物托运时也并无集装箱强制称重的规定,故本案中被告在提单正面上批注其对货物状况不知具有合理依据。最后,根据本案已查明的事实,原告公司代表参与并见证了货物装箱及封箱过程,随后货物在进入堆场前被调包,原告损失并非被告履行海上货物运输合同过程中的故意或过失行为所致,两者之间没有法律上的因果关系。综上,由于本案货物被调包发生在被告责任期间之外,且没有足够证据证明被告对原告损失存在故意或过失,原告要求被告对本案货损承担赔偿责任缺乏事实和法律依据。最终,法院判决对原告的诉讼请求不予支持。

一审判决后,原、被告均未上诉,本案判决现已生效。

评析

本案系海上货物运输合同纠纷,当事人双方对货物被调包的期间各执一词,法院在确认基础事实的基础上,运用自由心证及经验法则,推定涉案集装箱在装箱完成后,交付给承运人指定堆场之前已经被拆箱并调包的情况具有高度盖然性,有效查明了案件事实。本案涉及航运业务和审判实践中较为普遍、典型、争议也较大的法律问题,即集装箱提单项下不知条款的效力问题。

一、不知条款由提单正面保留性批注和载明的“不知条款”构成

集装箱货在整箱货运输的情况下,承运人收到的只是外表状况良好、铅封完好的集装箱,对箱内货物的状况一概不知。承运人为了避免收货人追偿,常在集装箱提单正面进行保留性批注,具体表现形式包括:SLAC——Shipper’s Load and Count(发货人装箱、计数) 、SLCAS——Shipper’s Load, Count and Seal(发货人装箱、计数并加封) 、STC——Said to Contain(据称内装) 、SBS——Say by Shipper(据货主称)。涉案提单在“货物描述”一栏均批注“由托运人装载、点数并封箱”,并批注有“S. T. C.”(即“据称”的字样)。为了进一步明确该类批注的作用,承运人通常还在提单背面或正面规定“不知条款”,以保护自己的利益。如本案提单就在正面醒目注明,“上述货物明细均由托运人提供,承运人不知货物重量、体积、状况、内容或价值”。因此,集装箱提单上加注的不知条款通常是由提单正面的批注和正面或背面的“不知条款”共同组成的。

集装箱提单上加注不知条款的本意是明确在集装箱整箱货运输的情况下托运人与承运人之间的责任,就其性质而言是对集装箱装载货物的实际状况的一种保留。在目前的检验手段下,要求承运人对铅封完好的集装箱内货物的实际状况和数量进行确切衡量是不可能的。因此,不知条款在集装箱提单上被广泛应用,用于表明承运人接收的是集装箱货,接收时对箱内货物的状况一无所知,承运人在目的港只要保证集装箱的外表状况良好、铅封完好,即可认定承运人适当地履行了货物运输义务,对箱内货物的灭失、毁损不负赔偿责任。

二、判断不知条款效力的主客观因素

《海商法》第七十五条规定,承运人在没有适当的方法核对提单记载的情况下,可以通过在提单上批注的方式,说明不符之处、怀疑的根据或者说明无法核对。该条借鉴了《汉堡规则》的规定,对提单中的保留性批注没有区分集装箱货物和非集装箱货物,而是统一对可以作出保留性批注的情况进行了规定。即承运人对提单中记载事项进行批注的前提条件是“没有适当的方式核对”记载。因此我们在审判实践中应具体情况具体分析,既不能一概认定“不知条款”为事先印制的格式条款而否定其效力,也不能滥用该条款而导致不合理地免除承运人应该承担的责任。

主观方面,要求承运人必须谨慎行事。判断承运人是否有过失,是否应承担损害赔偿责任,应当以是否尽到谨慎注意义务为判断标准,从诚实信用原则出发,以善良行业人的标准,即以承运人所处行业之谨慎从业者的判断能力和行为惯例作为判断依据。首先,承运人对运输单证中相关记载事项确实不知道真假;其次,当承运人认为单证中的记载事项有可能是错误的或具有误导性的时候,应当主动采取合理的方式核对,不能在不进行任何努力的情况下就随意在单证中做出保留性批注。例如在整箱货运输中,如果托运人将货物装箱时承运人的代理在现场,承运人就完全有条件核对箱内货物的状况。

客观方面,合理的核对方式不仅应当从现实可行性角度理解,如货物装在封闭的集装箱中肉眼无法看到;还应当从经济经营角度考察是否合理,如打开封闭的集装箱并将箱内货物卸出来核对,即使从物质条件角度而言有时能够做到,但从商业角度来说是不合理的。在举证责任方面,主观方面的举证应当由收货人来进行。如果收货人不能提出相反证据,则推定承运人已经谨慎行事。客观方面的举证应当由承运人来进行。如果承运人不能提出相反证据,则推定承运人有合理的方式对相应的记载进行核对,因此单证中即使做出保留性批注也不产生法律效力。具体在本案中,有效证据可以证明集装箱是在收货人代表在场监装的情况下由托运人装箱并铅封的,承运人能证明在签发提单之前承运人没有核实集装箱内的货物,或实际上也不知道箱内货物的实际状况,做到了谨慎行事,应当承认集装箱提单项下不知条款的效力。

海上货物运输合同纠纷案,值得外贸货代企业学习借鉴!

【基本案情】

以色列以星航运公司与我国招商物流公司签订的订舱协议约定,招商物流公司委托以星航运公司作为其在天津的进出口货物运输承运人;若货物在目的港无人提取,招商物流公司将与托运人对因此给以星航运公司所造成的一切责任、后果和费用承担连带责任。

2014年8月,招商物流公司委托以星航运公司将一个20尺集装箱货物从天津新港运至乌克兰敖德萨港。以星航运公司签发了托运人为索尔特公司的指示提单,提单载明了集装箱的免费使用期与超期收费标准。货物到港后,一直没有收货人持正本提单提货。后货物在目的港被销毁,以星航运公司为此支付了目的港产生的销毁费用、堆存费、装卸费等。

以星航运公司提起本案诉讼,请求判令招商物流公司、索尔特公司连带赔偿其目的港各项费用及集装箱超期使用费等经济损失20310美元及利息。案件审理中,以星航运公司与招商物流公司均主张适用中国法律处理本案合同争议。

【裁判结果】

天津海事法院一审判令招商物流公司赔偿以星航运公司在目的港支付的货物处置费用及按照购置成本基础计算的集装箱超期使用费共计66152.52元人民币及利息,驳回以星航运公司的其他诉讼请求。招商物流公司不服一审判决,提起上诉。

天津市高级人民法院二审认为:涉案提单系以星航运公司基于招商物流公司按照订舱协议提出的订舱要求所签发,虽提单记载托运人并非招商物流公司,但以星航运公司仍有权按照由订舱所形成的运输合同法律关系向订舱的托运人主张权利,当货物在目的港无人提货时,以星航运公司有权向合同相对方招商物流公司主张相应权利。

承运人留置货物仅为其主张债权的方式之一,不留置货物并不影响承运人向托运人主张相关费用的权利。就货物销毁费用、堆存费、装卸费等损失,以星航运公司提交的在乌克兰目的港形成的相关证据经过公证认证,可相互印证。遂判决驳回上诉,维持原判。二审终审后,招商物流公司主动履行了判决确定的义务。

【典型意义】

本案系一起发生在“一带一路”沿线国家,因目的港无人提货引起的海上货物运输合同纠纷。具有以下典型意义:

一是明确了目的港无人提货给承运人造成损失的责任主体。在卸货港无人提取货物的情况下,承运人有权基于海上货物运输合同关系,向合同相对方托运人主张相应权利。

二是明确了海商法第八十七条、第八十八条规定的承运人留置权并非其向托运人索赔的前置条件。留置货物仅为承运人主张债权的方式之一,承运人不留置货物并不影响其向托运人主张相关费用的权利。

三是不把公证认证作为判断域外证据证明力的唯一标准,而是结合具体案情、域外证据种类、待证事实、可否与其他证据相互印证等因素,运用经验法则与逻辑推理,对域外证据进行综合认定,充分展示了“一带一路”建设背景下人民法院涉外商事海事审判的应有水平

取消订舱费与甩箱赔偿的法律分析(上)

据中国航务周刊报道,6月1日起,达飞轮船针对所有北欧到红海、中东、印度、巴基斯坦和斯里兰卡地区的集装箱(不包括冷藏箱),在开船截止日期7天之内或更短时间内,收取“取消订舱费”,收费标准为:150美元/柜。达飞也成为继马士基之后,第二家收取该费用的船公司。几天后,赫伯罗特也宣布将从6月9日起收取取消订舱费。

据相关人士的解释,在亚洲,20%到30%的舱位预订取消是很平常的事情,影响船公司为客户提供优质可靠的服务。而通过收取取消订舱费这一制约措施,可以减少无效订舱,让船公司和托运人都能更准确的预测和管理整个运输流程。当然,站在托运人的角度,这无疑是船公司征收新费用的一种方式,不少货主表示,如果船公司要征收取消订舱费,就必须对甩箱等行为提供同等的赔偿。

那么,取消订舱费是否有法律依据?托运人是否有权主张甩箱赔偿?笔者作为航运领域的专业律师,将从法律的角度去分析探讨订舱环节涉及的这些问题。

一、订舱环节的法律分析

订舱是指货物托运人(货主及货代)根据其具体需要,选定适当的船舶向承运人(即班轮公司或它的营业机构)以订舱单进行预约洽订舱位装货、申请运输,承运人对这种申请予以回复,发送订舱回执,允许托运人装箱、报关、报检、入港的行为。其中,订舱回执是订舱环节中最重要的一份文件。

1、订舱回执的法律性质

订舱回执是托运人和承运人就海上货物运输事宜达成的合同。

我国《合同法》第十三条规定:“当事人订立合同,采取要约、承诺方式。”要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当内容具体确定,并且表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。在订舱过程中,托运人向承运人发出的订舱单上通常会有货物品名、重量及体积、起运港、目的港、收发货人以及船名航次、起运时间等内容,要约非常具体明确,并期待承运人尽快确认以便着手安排货物装船承运的一系列准备工作。《合同法》第二十五条、第二十六条规定:“承诺通知到达要约人时生效。承诺生效时合同成立。”当承运人确认所有订舱信息,并将订舱回执发送给托运人后,承诺到达要约人,承托双方即建立了合同关系。

2、当事人违约的法律后果

合同一经成立,双方当事人应当严格履行约定的义务,也就是说,船公司必须按照订舱回执中承诺的出运时间、船名航次安排货物装运事宜,不得随意拖延或拒绝装运,同时,托运人也应当准时向承运人提供与订舱信息一致的货物以备装运,不得随意取消订舱。我国《合同法》第一百零七条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”所以,当任何一方当事人未按合同约定履行义务时,都应当承担相应的违约责任。

二、取消订舱费的合法性与合理性的探讨

取消订舱费实质上是承运人对于托运人违约责任的事先约定。我国《合同法》第一百一十四条规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”显然,船公司选择了前者,要求托运人对于单方取消订舱的违约行为支付一定数额的违约金。那么,该违约责任的设定是否完全合理合法呢?

1、取消订舱费的前提

据了解,很多船公司会在订舱回执上注明“SUB SLOTS AVAILABLE(如果有舱位的话才能装运)”,而极少的托运人会意识到这是船公司对其承运义务设定的免责条款。分析其形成的原因,主要是在取消订舱费出台之前,船公司针对托运人取消舱位预订的违约行为造成的亏舱损失得不到任何补偿,故相应地,也不愿意对于自身无法按约定提供舱位装运的违约行为承担任何责任。但是,当承运人要求托运人就违约行为支付违约金的情况下,若还要推诿自身本应当履行的义务,实质就是合同当事人权利义务的严重失衡,不符合公平公正、诚实守信的合同准则。综上,船公司收取取消订舱费的前提应当是删除相应的免责条款,做到承托双方权利义务及违约责任的对等。

2、取消订舱费的标准

每个船公司收取取消订舱费的金额不尽相同,那么,这些收费标准是否合法合理?我们先看法律对于违约金的标准是如何规定的,根据我国《合同法》及《合同法司法解释二》,违约金数额以不超过实际损失额为限。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,人民法院可以认定该违约金过高并予以调整。也就是说,船公司应当在亏舱造成实际损失的限度内向托运人收取违约金。这需要承运人以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,进而计算出恰当的收费标准。此外,也有货主提出:从航空业的实践来看,乘客退订机票会根据起飞时间的不同支付不同额度的费用。参照航空业违约赔偿费用与票价挂钩,那么取消订舱费也可以与运价挂钩。总之,取消订舱费作为违约金,应当合法合理设定,若违约金额过低,不能起到约束的作用,违约金额过高,不仅不合法,消费者也可能选择其他的承运人。

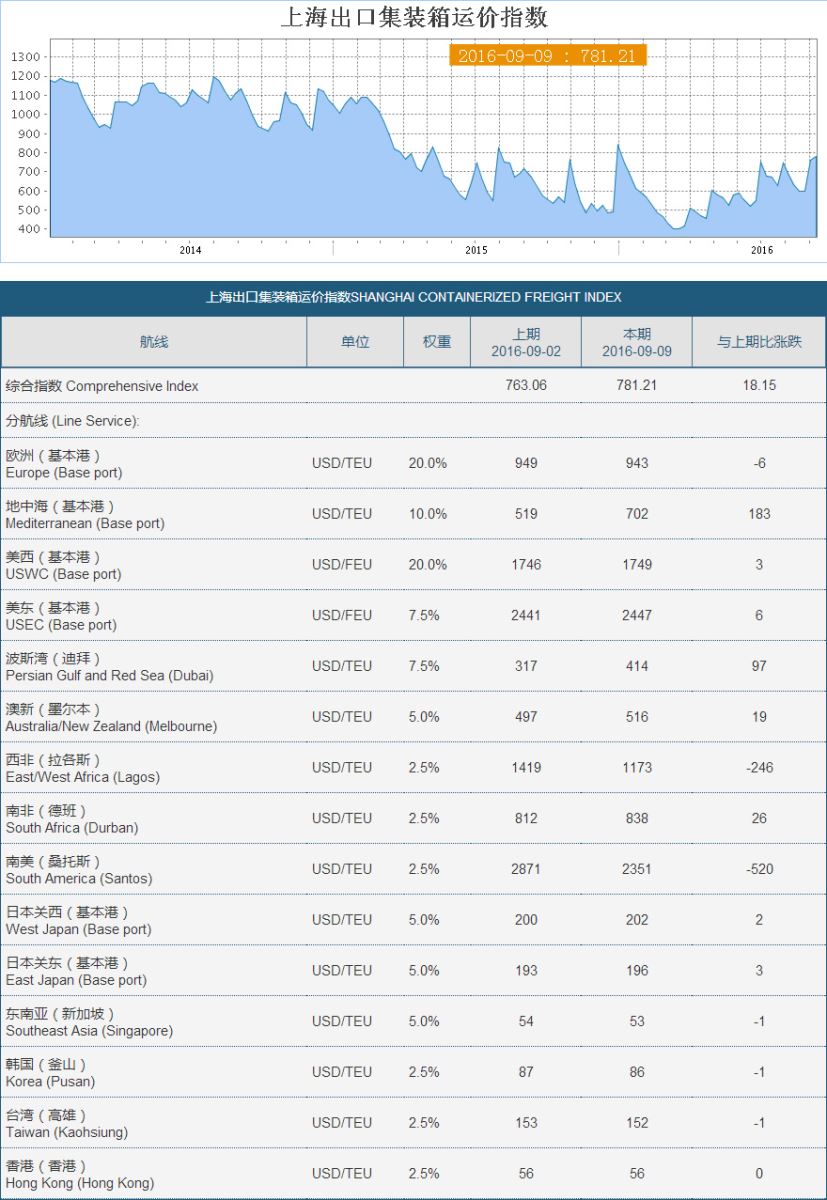

上海出口集装箱运价指数

货代扣单致第三人清偿是否构成胁迫或不当得利的认定!

2018年,上海海事法院狠抓执法办案第一要务,精心打造海事审判精品,依法公正高效审结了一批具有典型意义的案件。以下为十大精品案例之:货代扣单致第三人清偿是否构成胁迫或不当得利的认定

提要

货运代理企业依法行使的“扣单”行为,是对抗货代合同相对人违约行为的救济手段,可阻却违法性。“扣单”行为并未针对无货运代理合同关系的一方,即使该方的商业利益客观上受到了影响,但因不具有“胁迫”的故意和违法性,故不构成对该方的“胁迫”。

第三人清偿时明知非己之债而自行为他人债务向债权人所进行的清偿,属于“第三人清偿”型的三人关系不当得利形式。在债务合法有效时,债权人虽取得给付,但其债权亦因此消灭,未额外获得利益,故债权人不构成不当得利。

案情

原告:康科德联合有限公司(UNIVERSAL CONCORD CO.,INC)

被告:艾莎国际货物运输代理(上海)有限公司

2017年1月,原告接受收货人委托后,向案外人捷世隆深圳公司订舱,托运5票货物从中国上海港海运至美国亚特大港。捷世隆深圳公司先后提供了5套无船承运人电放提单,抬头为“ORANGE OCEAN LINE”(即橙洋公司[1]),载明“JCL TRANSPORT AND LOGISTICS LTD”(即捷世隆香港公司)作为签单代理人代表承运人签发。5票提单上载明的交付代理均为原告。捷世隆深圳公司接受原告委托后,委托被告出运上述货物,被告随后向长荣公司订舱出运。长荣公司为涉案货物出具了5套不可转让海运提单,载明的发货人均为“A.S.I. Logistic Co.,LTD O/B ORANGE OCEAN LINE LIMITED”,即“被告代表橙洋公司”,收货人均为原告。

捷世隆香港公司与被告签订代理协议,在协议中捷世隆深圳公司被作为捷世隆香港公司的“分支机构”[2],两公司共同作为协议一方,以“JCL”指代。协议约定 若JCL未遵守双方之间关于付款的约定,被告有权扣留海洋提单。2017年2月16日,被告声称捷世隆香港公司和捷世隆深圳公司尚有款项未与其结清,因此“留置”多票货物。捷世隆深圳公司告知原告集装箱被扣。此后,原告主动联系被告,建议先释放2票提单项下的4个集装箱,并称将确保被告在2月25日另7个集装箱到港前收到所有到期款项。同年2月17日,捷世隆深圳公司向被告支付了包括涉案11个集装箱的业务款项。同年2月20日,被告向原告发送了2票海运提单电放件。2017年2月21日,捷世隆深圳公司要求被告放行即将到港的三票海运提单项下货物。次日,被告向捷世隆深圳公司发送了对账单,称未收到相应款项前无法放行集装箱。捷世隆深圳公司随后回复称:“经我方核对,请知悉对账单中未包括ASI应向JCL支付的下列费用。请进行相应地更新并再次发送。”经抵消捷世隆深圳公司指出的费用后,最终形成的对账单显示欠款金额为17725.38美元。

同年2月23日,原告告知被告,7个集装箱将于2017年2月24日到港,请被告尽快安排放货,并称如“捷世隆公司”还有应收款未付,请邮件告知详情,原告将催促支付。被告回复称“捷世隆公司”的确有应收款未付,昨日已将最新的对账单发送给他们,并将此份对账单发给了原告。原告称会竭尽所能催促“捷世隆公司”向被告支付17725.38美元。此后,原告再次发邮件称,还没有收到“捷世隆公司”的答复,因货物即将到达,原告将在美国时间2017年2月23日向被告转账17725.38美元,请尽快安排电放。当天,原告向被告指定的艾莎香港公司账户汇付了17725.38美元。被告在收到原告汇款前,向原告发送了另外2票海运提单的电放件。

同年3月30日,原告向被告发邮件称,经再次检查,发现对账单中没有“捷世隆公司”与原告间的海运,要求被告返还17725.38美元。

原告认为,原告对系争款项的支付系基于被告胁迫下的错误支付,该支付行为可撤销;即使不构成胁迫,被告获得的款项也构成不当得利,应当向原告返还。

被告辩称,被告不存在任何胁迫行为,被告获得的款项是基于对捷世隆深圳公司所享有的债权,原告明知系争款项与其无关,但其自愿代捷世隆深圳公司向被告履行债务,构成了有效的债务加入,被告的获益不构成不当得利。原告在货物顺利交付一个月后又要求被告返还,既不符合逻辑也有违诚信,请求法院驳回原告的诉讼请求。

[1] 橙洋航运有限公司注册的公司名称是Orange Ocean Line Limited,2006年4月7日注册于香港,曾用名为JCL AIR-SEA LIMITED。

[2]捷世隆深圳公司注册的公司名称是捷世隆国际货运代理(深圳)有限公司,捷世隆香港公司注册的公司名称是JCL Transport and Logistics Limited。捷世隆香港公司独资设立捷世隆深圳公司,是捷世隆深圳公司的唯一股东。捷世隆深圳公司的法定代表人梅拉•帕特里克•米歇尔,即捷世隆香港公司的唯一董事和代表人Patrick Michel MEYRAT(以下简称Patrick)。2017年1月,捷世隆深圳公司和捷世隆香港公司共同的负责人Patrick突然失联。

裁判

上海海事法院经审理认为,涉案代理协议虽然由捷世隆香港公司与被告签订,而捷世隆深圳公司和捷世隆香港公司在法律上是相互独立的主体,但是以同一或共同主体即“捷世隆公司”的名义与被告开展合作,因两公司之间特殊的股权架构并由同一自然人实际负责经营,捷世隆深圳公司虽然未在代理协议上盖章,但被告有理由相信该代理协议系捷世隆深圳公司真实的意思表示,双方也依照该代理协议在实际履行,因此涉案代理协议可以约束捷世隆深圳公司。被告与捷世隆深圳公司就系争款项的构成进行了具体的对账,捷世隆深圳公司仅提出应当与其对被告享有的债权相抵消,而并未提出并非其所欠债务的异议,结合相关往来邮件看,可以认定17725.38美元系捷世隆深圳公司结欠被告的业务款项。并且,即便如原告所称,系争款项系捷世隆香港公司结欠被告的款项,因捷世隆香港公司也受涉案代理协议的约束,因此对本案处理结果并无影响。被告在原告支付之前的扣单行为是对抗捷世隆深圳公司违约的自力救济行为,不构成胁迫;被告受领原告清偿的行为使其对捷世隆深圳公司的债权消灭,不构成不当得利。因此,原告的诉讼请求缺乏法律依据,法院不予支持。综上,法院判决驳回原告的诉讼请求。

一审判决后,原、被告均未提起上诉。该案判决现已生效。

评析

在货运代理合同纠纷中,当委托人拖欠货运代理人费用时,货运代理人往往采取“扣货”(留置委托人货物)或者“扣单”(拒绝交付单证)的救济手段维护自身权益,但也容易引起新的争议,即货运代理人扣货或扣单的行为引起的损失应当由谁承担。纠纷处理的原则是平衡好货运代理人自力救济的合法权利与委托人的合法利益之间的关系。在航运实践中,货运代理人依法维权的尺度很难把握。如果货运代理人依法维权,自不必承担赔偿责任,但司法实践中有不少案例显示货运代理人维权行为的合法性没有得到法院的支持[1],结果是不但无法维权,还需另行承担由此引起的赔偿责任。

本案也是由货运代理人的维权行为引起的纠纷。关于被告的维权行为是扣货还是扣单,当事人自身的认识未必准确。在事发当时的往来邮件中,当事人将其表述为“留置”、“扣押集装箱”等,但结合案情看,被告在涉案运输环节中并未合法占有涉案货物,不具有留置货物的现实条件。因涉案货物系作电放安排,实际承运人并未实际签发提单,因此被告不向实际承运人给出电放指令的行为与拒绝向委托人交付海洋提单具有等效性,被告实施的行为性质上是扣单,而非扣货。本案的新颖之处在于原、被告均系货运代理企业,但双方之间并无直接的货运代理合同关系。货运代理人将受托事务层层转委托是行业内的常见现象,因此无合同关系的货代之间因扣单引发的纠纷也不在少数,在连接双方的货运代理人因故缺位的情况下,如何既依法有据又尊重行业惯例地处理好类似纠纷,平衡好双方的合法权益,维护好诚信、健康的行业营商环境,是法官的职责所在。

原告作为收货方的代理,委托案外人捷世隆深圳公司办理涉案运输,捷世隆深圳公司又转委托被告办理。原告与捷世隆深圳公司,以及被告与捷世隆深圳公司之间分别成立货运代理合同关系。原、被告双方虽然在海运提单上被记载为收货人和托运人,但实际是为无船承运人提单履约环节服务,双方之间并无直接的合同关系。在涉案业务办理过程中,捷世隆深圳公司经营出现异常。被告主张捷世隆深圳公司和捷世隆香港公司结欠被告债务,按照其与“捷世隆公司”之间的代理协议约定,拒绝在捷世隆深圳公司清偿债务之前指令实际承运人电放涉案货物,而原告急于履行受托义务,在与捷世隆深圳公司沟通无果的情况下,直接找到被告协商,答应督促捷世隆深圳公司付款。最终,原告在最后一票货物到港前夕,自行向被告支付了系争款项17725.38美元以换取被告的电放指令。一个多月后,原告声称系争款项与涉案业务无关,要求被告返还,被告未予理会,故而成讼。原告诉称被告构成胁迫和不当得利,而被告辩称原告构成自愿的债务加入,达到目的之后再行反悔有违诚信。本案涉及在经济交往中胁迫与不当得利的认定。

一、被告行为是否构成胁迫

胁迫是意思表示不自由的主要形态。依据《中华人民共和国民法总则》第一百五十条的规定,以胁迫手段使行为人在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

(一)民事法律中“胁迫”的构成要件

民事法律中的“胁迫”的构成要件一般应当包括:一是胁迫人主观上有胁迫的故意,即故意实施胁迫行为使他人陷入恐惧以及基于此恐惧心理作出意思表示。二是胁迫人客观上实施了胁迫的行为,即以将要实施某种加害行为威胁受胁迫人,以此使受胁迫人产生心理恐惧。这种加害既可以是对受胁迫人自身的人身、财产权益的加害,也可以是对受胁迫人的亲友甚至与之有关的其他人的人身、财产权益的加害,客观上使受胁迫人产生了恐惧心理。三是胁迫须具有不法性,包括手段或者目的的不法性,反之则不成立胁迫。四是受胁迫人基于胁迫产生的恐惧心理作出意思表示,即受胁迫人意思表示的作出与胁迫存在因果关系。

(二)胁迫与商业压力的区别

胁迫是以威胁为手段,不过威胁本身是一个不确定的概念,什么样的威胁构成胁迫?

对此,美国的第二次合同法重述采用了定性和列举并举的标准,认为构成胁迫的威胁是一种不适当的威胁(improper threat),包括:1.以犯罪或侵权相威胁,2.犯罪或侵权,3.以追究刑事责任相威胁,4.以运用民事程序进行恶意威胁,5.以违反合同关系中的诚信和公平交易义务相威胁。”不过,美国的司法实践并没有完全遵照第二次合同法重述的规定来审理案件,不同的州、不同的法院对此有不同的态度。在法国,由于受罗马法传统的影响,法国法认为只有违法的威胁行为,才能导致意思表示的瑕疵和法律的制裁。因此,一方以行使权利相威胁,不构成合同无效的原因。为了实现自己的权利,当事人可以威胁提起民事诉讼和刑事诉讼。但是这种态度并没有得到法院一贯的贯彻,困难所在就是如何认定“违法”的威胁行为。在德国,只要威胁的手段违法,不论“目的是否合法,均可以成为撤销合同的理由。……同样,从原则上说,如果合同一方以违约相威胁,迫使另一方让步,也构成不法威胁。一方以与合同权利无因果关系的利益相威胁,也构成胁迫。”总之,在确定胁迫的行为要件方面,最关键的就是如何界定不适当的行为。对此,不管是立法、司法还是学术界均没有给出满意的结论或解答,需要法官行使自由裁量权解决。

笔者认为,在经济纠纷当中要注意将民事法律中的“胁迫”与正常的商业压力相区别,认定成立“胁迫”的重点在于目的或手段存在不法性,而依法行使合同权利或者诉讼权利是阻却违法性的维权行为,即便给对方带来压力并作出不甚情愿的意思表示,该行为也不应当被认定为是“胁迫”。

(三)被告扣单行为的合法性

被告主张其扣单行为是依据代理协议第8条约定“每月15日进行对账,对账单应包括双方前一个月的所有发票。质疑及说明应在对账日起7天内完成。双方核对无误的款项应最晚在对账日后15日内结清。……若JCL未遵守双方之间关于付款的约定,ASIL CN(即被告)有权扣留海洋提单。”依据《最高人民法院关于审理海上货运代理纠纷案件若干问题的规定》第七条第一款“海上货运代理合同约定货运代理企业交付处理海上货运代理事务取得的单证以委托人支付相关费用为条件,货运代理企业以委托人未支付相关费用为由拒绝交付单证的,人民法院应予支持”,代理协议的前述约定与法不悖。

可见,在被告与“捷世隆公司”的代理协议中约定了双方各自义务履行的先后顺序,即“捷世隆公司”支付前一账期的业务费用在先,被告交付此后“捷世隆公司”委托业务中取得的海洋提单在后。因此,在“捷世隆公司”欠付到期债务时,被告扣单行为性质上是行使《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第六十七条规定的“先履行抗辩权”。虽然在被告扣单时,系争款项17725.38美元中有部分债务尚未届清偿期,但由于此时捷世隆深圳公司负责人失联、欠付多月员工工资、高管起诉要求终止劳动合同关系,经营已出现严重异常,有丧失履行债务能力的可能,因此被告亦有权行使《合同法》第六十八条规定的“不安抗辩权”,暂时中止履行。此外,被告的扣单行为的对象始终是捷世隆深圳公司,由于原告的利益在客观上受到了影响,原告主动找到被告进行协商,因此,被告不具有“胁迫”原告的故意。在原告向其支付的款项到账之前,被告释放了前4票海洋提单,仅扣留了最后1票提单,因此也不属于过度维权,并无不当。综上,联系“胁迫”的构成要件与本案事实,被告的扣单行为是阻却违法性的维权行为,既不具有“胁迫”的故意,也不具有“胁迫”的违法性,因此不构成对原告的“胁迫”。被告的扣单行为是其对抗捷世隆深圳公司违约行为的一种救济手段,应当受到法律保护。

但应当指出的是,捷世隆香港公司结欠艾莎香港公司的债务性质与系争款项不同,并非代理协议项下形成的业务款项,且艾莎香港公司并非代理协议项下合同主体,被告无权因此扣单。

二、被告受领系争款项是否构成不当得利

(一)“不当得利”的构成要件

依据《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条规定,构成不当得利,有以下几个要件:一是民事主体一方取得利益。取得利益,是指财产利益的增加。既包括积极的增加,即财产总额的增加;也包括消极的增加,即财产总额应减少而未减少,如本应支付的费用没有支付等。二是民事主体他方受到损失。受到损失,是指财产利益的减少。既包括积极损失,即财产总额的减少;也包括消极损失,即应当增加的利益没有增加。三是一方取得利益与他方受到损失之间有因果关系。四是没有法律根据。其中,“获得利益”要件与本案关联尤其密切。

(二)三人关系中的给付型不当得利

不当得利分为给付型和非给付型不当得利。给付型不当得利多发生于两个当事人之间,司法实践中的案例也大多属于这种情形。当事人一方或者双方利用代理人订立合同或者辅助人履行债务的,仍然属于两人的给付关系。所谓“三人关系不当得利”(或称“三角关系不当得利”),即因第三人参与给付关系而发生的不当得利,是近年来不当得利法研究的重点,相关论著汗牛充栋。主要有八种案例类型:1.给付连锁,2.缩短给付,3.指示给付关系,4.第三人利益契约,5.债权让与、债务承担,6.保证,7.第三人清偿和8.误偿他人之债。

本案系争款项是捷世隆深圳公司结欠被告的债务,原告在给付之前已经获得被告发送的款项构成明细单,原告还多次催促捷世隆深圳公司付款,因此,原告对于该债务与其无关这一事实应当是明知的。故本案争议问题属于“第三人清偿”型的三人关系不当得利形式,即清偿时明知非己之债而第三人自行决定对他人债务向债权人所进行的清偿。

(三)不当得利中“获得利益”的认定

第三人清偿所产生的不当得利,因债务是否客观存在而产生不同的法律后果。

当第三人清偿的债务客观存在时,债权人虽取得给付,但其债权亦因此消灭,未受有利益,不成立不当,即从“获得利益”要件入手来认定不当得利的当事人,准确判断谁与谁之间成立不当得利。在第三人为清偿且其清偿的债务合法有效时,债权人虽取得给付,但其债权亦因此消灭,未额外获得利益,代为清偿了债务的第三人是受损人,因该清偿行为而消灭债务的债务人是受益人。如本案中,由于原告的清偿行为,被告对捷世隆深圳公司享有的债权消灭,其财产利益并未增加,而捷世隆深圳公司因本应支付的费用没有支付而增加了财产利益,因此获得不当得利的应当是捷世隆深圳公司,而非被告。

当第三人清偿的债务不存在时,究竟应对债权人还是债务人行使不当得利请求权颇费思量(该问题在德国法上有争论)。王泽鉴先生所采的观点认为应向债权人主张。

三、原告清偿行为的法律性质

(一)原告的清偿行为相对于债务人的性质

在三人给付不当得利关系中,清偿了债务的第三人与债务人之间的关系也应区分情况而定:当第三人给予赠与而为清偿时,第三人无求偿权;当第三人基于委托关系而为清偿时,根据委托合同的约定;当第三人基于无因管理而为清偿时,依无因管理法律制度处理。

本案中,相对于债务人捷世隆深圳公司而言,原告未接受捷世隆深圳公司的委托而代其清偿债务,避免了涉案货物发生堆存费、集装箱超期使用费等损失而引发捷世隆深圳公司相应的赔偿责任,属于无因管理行为,在对捷世隆深圳公司享有不当得利请求权的同时,也有权基于无因管理主张捷世隆深圳公司返还原告为此支出的必要费用。

(二)原告的清偿行为相对于债权人的性质

相对于作为债权人的被告而言,原告作为债权债务关系的第三人在其催促捷世隆深圳公司向被告清偿债务无果后,主动提出由其向被告进行支付,是向被告做出了代捷世隆深圳公司清偿债务的单方允诺,性质上属于债务加入。在原告实际清偿前,应当允许其撤销允诺。但在原告做出允诺后又实际履行的,被告基于原告的债务加入行为而继续履行了代理合同中的交付海洋提单义务,使当事人之间的权利义务关系已无法恢复至被告“扣单”时的状态,因此基于诚实信用原则,被告的信赖利益应当予以保护,原告不得撤销允诺,不能要求返还财产,否则不利于法律关系的稳定性

FOB业务下指定货代交付提单对象选择问题研究

FOB出口贸易情况下,国内货代需要向委托交货的实际托运人交付提单。但是实际托运人的识别一直是一个没有明确的问题。笔者认为,在适用《关于审理海上货运代理纠纷案件若干问题的规定》第八条时,可以从委托关系的角度反向确定实际托运人以及交单对象。既符合实践操作,也有利于明确司法裁判规则。

一

实际托运人识别难点的原因分析

我国《海商法》规定的海上货物运输合同中“托运人”指:

1、 本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人与承运人订立海上货物运输合同的人;

2、 本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人将货物交给与海上货物运输合同有关的承运人的人。

上述两种托运人即我们常说的契约托运人和实际托运人。

在FOB贸易术语规则下,买方负责海上货物运输,所以契约托运人与实际托运人不一致。实践中,买方一般在本国委托一家国际货运代理企业办理FOB贸易项下的国际段的运输,该货代企业会指定其在卖方所在国的货运代理企业(即“指定货代”)办理具体的订舱事宜。同时,买方会(通过货代)要求卖方将货物交付给指定货代,从而向承运人交付货物,最终完成运输。

2012年《关于审理海上货运代理纠纷案件若干问题的规定》(下称“《规定》”)以及《<关于审理海上货运代理纠纷案件若干问题的规定>的理解与适用》(下称“《理解与适用》”)出台之后,明确了在上述的FOB贸易项下的货代业务中,指定货代接受进口过货代指示订舱,同时将卖方货物向实际承运人进行了交付。在取得提单之后,应当向实际托运人交付提单。

在解释出来之初,有观点认为实际托运人的提单请求权应当以及时请求交付前提,但在《规定》出台后的长期司法实践中,包括最高院的多份再审裁定【例如(2015)民申字第2851号裁定】中明确,无论实际托运人是否提出索要提单,指定货代获取的提单都应当交付实际托运人,即实际托运人的提单优先权为绝对优先权。

以上是目前比较明确的关于制定货代交单的规定,但仍有一个问题没有明确的答案,即指定货代如何识别实际托运人。尤其涉及到复杂的贸易关系,多方主体索要提单的时候。法院在审理海上货物运输代理合同纠纷中,如何认定当事人是否为有权获取提单的主体。这些问题在《规定》出台之后就一直没有明确的标准,也存在不同观点,例如根据提单记载的托运人来确认,或者根据报关单的出口经营合同来认定,或者根据国际贸易合同的卖方来认定等等。标准的不明确也让货代企业包括司法从业人员缺少指导方法。

笔者认为,指定货代交单对象,也就是实际托运人的识别之所以成为一个难点问题,是因为大家并没有从《规定》本身出发。而是将重点放在了货物交付上面,跳过货运代理合同关系,直接从《海商法》中的实际托运人的认定角度去思考这个问题,从而产生了很多障碍。因为《海商法》实际托运人在交付货物时,是可以与承运人没有合同关系的,所以交货行为代表谁缺少识别的路径。

如果我们从《规定》本身出发,回归到货运代理合同关系上,会发现可以从委托关系的认定角度来解决这个问题。

二

从委托关系角度确定交单对象的法律依据

最高院《理解与适用》中提到国内卖方作为实际托运人亦有权请求承运人签发提单是对合同相对性原则的突破,并且也是现行经济环境下对于国内货主的保护。

《规定》中指定货代的交单义务的对象,并非单纯的基于谁是实际托运人,而要求的是与该指定货代之间形成委托关系。《规定》第八条规定的实际托运人有权优先获得提单的情形是:指定货代接受契约托运人的委托办理订舱事务,同时“接受实际托运人的委托向承运人交付货物”,即要求的指定货代与“实际托运人”之间形成委托关系。相关纠纷的诉讼案件中,案由也均为海上货运代理合同纠纷。

《规定》的内容说明委托关系是确定交单对象的一个必须考虑的问题。而且笔者认为,实际托运人有权要求指定货代交付提单的基础并非是基于类似“物上请求权”,而是基于合同基础。其法律依据为《合同法》第四百零四条受托人处理委托事务取得的财产,应当转交给委托人。

因此,在识别指定货代交单对象时,我们可以抛开实际托运人的认定的思路,转而从委托关系的识别角度而言进行识别,则相对更加容易确定。

三

通过委托关系确定交单对象司法肯定

从委托关系角度来识别《规定》交单对象,在最高院(2015)民提字第19号案件中也得到了肯定。我们简单看一下本案的基本情况,

最高院确认原审查明案件事实如下:

2012年10月24日,A公司与国外买方B公司签订销售合同,A公司向B公司出口销售冷柜,贸易术语FOB宁波,B公司于2012年12月11日委托C公司订舱。A公司根据B公司要求向C公司交付货物,自行委托佰度公司办理内陆运输和货物出口报关,出口经营单位和发货单位均为A公司。佰度公司于2012年12月20日向承运人提取集装箱,随后从A公司处装货交给海运承运人中海集运公司出运。中海集运公司于2012年12月24日签发了编号为提单,提单记载的托运人为B公司。C公司获得中海集运公司签发的提单后,未交付给A公司,而是交付给B公司。货物运抵目的港后,即被提货。A公司起诉要求C公司赔偿未交付提单导致起货物损失。

宁波海事法院及浙江高院均认为A公司系实际托运人,C公司交付提单对象错误。

最高院再审认为:《规定》第八条仅适用于货运代理企业既接受契约托运人的委托订舱,又接受实际托运人的委托向承运人交付货物的情形。A公司是涉案运输的实际托运人,但其在涉案运输中委托D公司直接向承运人交付货物,并无证据显示委托或通过D公司转委托C公司办理货运代理事务、向承运人交付货物。因本案不存在适用《最高人民法院关于审理海上货运代理纠纷案件若干问题的规定》第八条第一款规定的情形。最终判决C公司并未错误交付提单。

从最高院的判决,我们可以看出:

1、 实际托运人并非指定货代必然的提单交付对象;

2、 实际托运人请求交付提单以委托交付货物为前提。

最高院认为委托关系是确定交付提单对象的必要条件,如果向存在委托交货的委托人交付提单,其他第三方以实际承运人身份要求提单或主张未获得提单要求赔偿损失的主张将不被支持。

四

向承运人交付货物的委托人,指定货代的必然交付对象

最高院(2015)民提字第19号案件虽然确定了委托关系是制定货代交付提单的必要条件,但并未彻底解决指定货代交付提单的问题,至少留下两个疑问:

1、 该案的实际托运人的权利似乎如何才能得到保护?

2、 对于指定货代而言,如果存在委托交付货物委托人,该委托人是否为必然的提单交付对象。

关于第一个问题,既然确定A公司为实际托运人,那么根据《海商法》的规定,其有权要求承运人签发提单。而同时根据《理解与适用》第五点内容,其提单请求权优先于契约托运人。

本案中,A公司可以向承运人请求签发提单,或者通过其委托的交货的D公司要求承运人签发提单。而D公司如果获得提单,则根据其与A公司的委托关系,应当将该提单转交委托人。承运人向实际托运人签发提单的前提是“应托运人的要求”。而实践中,也存在承运人向契约托运人签发提单、或未签发提单但直接向收货人交付货物而导致的纠纷,在此情况下,承运人是否应当承担赔偿责任呢?在实践中也存在相反的结论,在此不做展开。

关于第二个问题,其实质是要分析,委托指定货代向承运人交付货物的委托人是否必然是实际托运人,即必然的提单交付对象。

根据《规定》第八条,提单获取优先权的前提条件是否必须同时满足:

1、实际托运人的身份

2、委托指定货代交付货物

如果仅有委托关系,而不是实际托运人,是否意味着没有绝对的优先权,指定货代可以将提单交付给契约承运人呢?

笔者认为,委托指定货代交付货物放入委托人,直接为实际托运人,具有索要提单的优先权,理由如下:

1、 根据《海商法》以及《规定》,实际托运人是指:本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人将货物交给与海上货物运输合同有关的承运人的人。在《规定》第八条的情形下,首先确定的是指定货代向承运人交付货物,说明指定货代是交付货物的人,而委托交付货物的人便是委托他人为本人交付货物的人。根据实际托运人的定义,该委托人便是实际托运人。

2、 之所以会存在实际托运人的难点问题,在于实践中往往牵涉复杂的贸易关系。虽然实际托运人与契约托运人的不一致源于FOB的贸易关系,但是实际托运人本身是海上货物运输合同中的一个概念,是向承运人交付货物主体,并不要求必须是FOB业务项下的卖方,虽然在通常情况下,两者是一致的。所以贸易关系不影响实际托运人的认定。

而且,从很多的司法实践来看,法院认定实际托运人时,并不考虑实际的货权人是谁,贸易卖方是谁,重点还是考虑交货的委托关系。例如在(2014)沪海法商初字第30号、(2014)沪高民四(海)终字第109号案件中,上海海事法院与上海市高院均认为国内卖方的出口贸易代理人作为制定货代的委托人为实际托运人。

3、 在司法实践中,对于实际托运人的识别应当考虑承运人或货代在办理货物交付时是否知晓或应当知晓,应当考虑货代的识别能力,而不能简单的以审理后认定的最终状态进行确定。[1]因此也无需担心没有接触过的其他贸易主体对于实际托运人身份的主张。

4、 退一步而言,货代向委托人交付单据的基础是基于委托合同下,受托人向委托人交付办理委托事项获得的财产。既然接受委托交付货物,那么货物的单证交付给委托人,至少指定货代不会存在过错。

综上,指定货代在接受委托后向承运人交付货物,其委托人就是实际承运人,也是指定货代交单的对象。

[1]杨婵,《FOB运输合同中实际托运人的认定》,载人民司法04/2013

五

交单对象的识别规则

根据前文,既然确认了指定货代的交单对象就是委托交付货物的委托人,那么只要根据委托人识别的规则进行确定即可。关于委托人的识别,相对而言更加有一定的标准,并且有相关的规定可以参考。上海市高级人民法院早在多年前推出了《关于审理货运代理合同纠纷案件若干问题的解答》(以下简称“《解答》”),其中关于委托关系的认定的内容可以未本文讨论的提单交付对象选择提供参考。我们将实践中容易造成混淆的情况进行整理分析如下:

1、 存在贸易代理的情况下,委托关系的认定

根据《解答》十四条的规定:“外贸代理关系的存在不影响货运代理合同委托人的认定,外贸代理合同中有关货物运输及相关业务的约定,对货运代理人不具约束力。”

因此,在识别委托人的时候,无需考虑外贸代理关系,只需要根据委托关系认定的常见标准进行认定即可,例如根据委托书、联系人、发票、费用支付等综合事实进行认定。

2、 单证权利人和行为人不一致的情况,委托关系的认定。

此种情况在于单证权利人为贸易公司,但是货代合同委托的行为方却是其他第三方主体。在此情况下,如何认定委托人。根据《解答》十五条规定,只有证据显示与货运代理人交接货运代理事务的行为人和单证权利人的,认定行为人同货运代理人之间成立货运代理合同关系。

3、 同一交货行为代表两个FOB合同下的交货时,委托关系认定

此种情况适用于存在境外贸易中间商的情况,货物交付承运人既是国内卖方向境外中间商履行交货义务,也是境外中间商向最终买方履行交货义务。在上海海事法院(2011)沪海法商初字第594 号案件中,虽然最终认定中间商为托运人,但是根据的理由是货代并不知晓国内卖方的存在。倘若货运代理人知晓国内卖方的存在呢?

笔者认为,该种情况与国内贸易公司采购之后向境外买方销售的情况,在委托人识别上没有根本的差别。根据前述2点的规则进行认定即可。

4、 第三方代为交付货物的情况。

实践中,往往存在货代公司、物流公司等第三方向指定货代进行货物交付,并由指定货代向承运人转交。第三方代为交付货物从法律性质上可以有三种理解:

1) 第三方与其委托人构成运输合同

该种情况下,指定货代为运输合同的收货人,交货人为第三方的委托人,此种情况下指定货代与第三方之委托人必然存在直接联系,也直接形成货运代理合同关系。

2) 第三方与其委托人构成货运代理合同关系,指定货代为该货运代理合同关系的第三人。

此种情况下,参照《解答》第八条的说明部分,该种情况适用《合同法》的第402和403条。即,如果指定货代知晓第三方委托人的,第三方委托人为实际托运人。如果不知晓的,履约对象为第三方,但是实际托运人有介入权。

3) 第三方与其委托人构成货运代理合同关系,转委托指定货代向承运人交付货物。

此种情况下,根据《合同法》第四百条以及《解答》第八条的内容,可以认为:如果第三方委托人同意转委托,则与指定货代直接直接构成委托关系,如果不同意,则第三方与指定货代构成委托关系。

实践中,第三方委托人往往是根据指定货代的指示交付货物,或者至少是知晓货物交付指定货代后,由指定货代向承运人交付。因此,通常情况下,第三方的委托人与指定货代构成委托关系。

六

出口商以及货代在交单问题上的注意要点

根据上文的内容,我们可以通过现有的法律规定比较有效的识别指定货代的委托人,同时,可以根据委托人来确定实际托运人并确定交单对象。那么在面临同类情况下,出口商以及指定货代分别应当注意哪些问题呢?

(一) 出口商的注意要点

1、 无论通过何种方式交付货物,以自身的名义委托

2、 委托交付货物之后,及时向委托的对象索要提单。考虑到委托对象作为货运代理人,可直接要求承运人签发提单。考虑到出口商往往只和其委托的货代发送联系,建议在和该货代沟通函件中包含两方面:一是主张获取提单,二是如果委托对象不签发提单的情况下,代为向承运人主张索要提单。

(二) 指定货代的注意要点

1、尽量确保单证权利人、行为人、交货人属于同一主体,避免出现多方主体导致无法识别的问题。

2、如果是第三方交付货物,要求交货人提供其持有的委托书的正本。

七

总结

在适用《规定》第八条时,指定货代的交单对象往往会成为一个难点,难点的出现在于我们一直在从实际托运人本身出发进行识别。第八条的适用还在于要求指定货代与实际托运人之间存在委托关系。如果反向思考,笔者认为指定货代可以直接根据委托关系来确定交单对象,而不用去过多的考虑实际托运人的问题。而根据现有法律框架,通过此种方式识别交单对象更加的确定和高效。